图书介绍

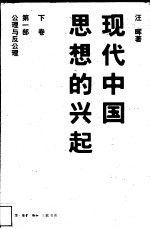

现代中国思想的兴起 下 第1部 公理与反公理2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

- 汪晖著 著

- 出版社: 北京:生活·读书·新知三联书店

- ISBN:7108020505

- 出版时间:2004

- 标注页数:1103页

- 文件大小:12MB

- 文件页数:287页

- 主题词:思想史-研究-中国

PDF下载

下载说明

现代中国思想的兴起 下 第1部 公理与反公理PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

前言1

导论1

全书总目1

第一节两种中国叙事及其衍生形式2

第二节帝国/国家二元论与欧洲“世界历史”23

第三节天理/公理与历史47

第四节中国的现代认同与帝国的转化71

第一部103

理与物103

◎上卷103

第一章天理与时势105

第一节天理与儒学道德评价方式的转变105

第二节礼乐共同体及其道德评价方式125

第三节汉唐混合制度及其道德理想155

第四节理的系谱及其政治性187

第五节天理与郡县制国家212

第六节天理与“自然之理势”254

第二章物的转变:理学与心学260

第一节“物”范畴的转化260

第二节格物致知论的内在逻辑与知识问题270

第三节“性即理”与物之自然279

第四节乡约、宗法与朱子学284

第五节朱子学的转变与心学291

第六节此物与物298

第七节无、有与经世310

第八节新制度论、物的世界与理学的终结324

第三章经与史(一)345

第一节新礼乐论与经学之成立345

第二节经学之转变382

第一节辟宋与清代朱学的兴衰411

第四章经与史(二)411

第二节经学、理学与反理学429

第三节六经皆史与经学考古学458

◎上卷487

第二部487

帝国与国家487

第五章内与外(一):礼仪中国的观念与帝国489

第一节礼仪、法律与经学489

第二节今文经学与清王朝的法律/制度多元主义519

第三节今文经学与清王朝的合法性问题551

第四节大一统与帝国:从礼仪的视野到舆地学的视野579

第六章内与外(二):帝国与民族国家609

第一节“海洋时代”及其对内陆关系的重构609

第二节作为兵书的《海国图志》与结构性危机619

第三节朝贡体系、中西关系与新夷夏之辨643

第四节主权问题:朝贡体系的礼仪关系与国际法679

第七章帝国的自我转化与儒学普遍主义737

第一节经学诠释学与儒学“万世法”737

第二节克服国家的大同与向大同过渡的国家744

第三节《大同书》的成书年代与早期康有为的公理观753

第四节作为世界管理的“大同”765

第五节经学、孔教与国家782

第六节从帝国到主权国家:“中国”的自我转变821

◎下卷831

第一部831

公理与反公理831

本册细目831

◎下卷831

第一部831

公理与反公理831

第八章宇宙秩序的重构与自然的公理833

第八章宇宙秩序的重构与自然的公理833

第一节严复的三个世界833

1.翻译与文化阅读833

第一节严复的三个世界833

2.“集体的能力”与以“虚”受物、837

以“无”为用的“中央集权”837

3.“名的世界”与“易的世界”841

第二节“易的世界”:天演概念与844

1.天演概念与易学宇宙观844

民族—国家的现代性方案844

1.1关于社会达尔文主义844

民族—国家的现代性方案844

第二节“易的世界”:天演概念与844

1.2赫胥黎的循环进化与斯宾塞的单向进化846

1.3“天演”概念建构的易理逻辑851

2.社会进程、伦理原则与国家问题857

2.1赫胥黎进化范畴中的三重领域和三重规则857

2.2斯宾塞的放任主义与“控制的集中化”860

2.3任天为治、保种进化与尚力问题863

2.4群己权界、无为之治与中央集权873

第三节“群的世界”:实证的知识谱系与社会的建构882

第三节“群的世界”:实证的知识谱系与社会的建构882

1.“群”概念的分化特征与总体性882

2.以“群学”为要归的分科之学889

1.“穆勒名学”中的归纳/演绎、实验/直觉897

第四节“名的世界”:归纳法与格物的程序897

第四节“名的世界”:归纳法与格物的程序897

2.“真”与“诚”的互换与格物的程序903

3.对直觉主义的批判与朱陆之辨908

4.“意验相符”与不可知论915

第五节现代性方案的“科学”构想920

第五节现代性方案的“科学”构想920

第九章道德实践的向度与公理的内在化924

第一节梁启超的调和论及其对现代性的否定与确认924

第九章道德实践的向度与公理的内在化924

第一节梁启超的调和论及其对现代性的否定与确认924

第二节“三代之制”与“诸科之学”(1896—1901)929

第二节“三代之制”与“诸科之学”(1896—1901)929

1.公羊学与变法:康有为的影响929

2.三代之制、诸科之学与群的理想935

3.认知与修身:作为道德实践的科学方法951

第三节科学的领域与信仰的领域(1902—1917)956

第三节科学的领域与信仰的领域(1902—1917)956

1.科学、宗教与知识论问题956

2.两种理性、功利主义与近代墨学研究970

3.进化概念、民族主义和权利理论979

第四节科学与以人为中心的世界(1918—1929)995

1.文明危机与进化论的道德视野995

第四节科学与以人为中心的世界(1918—1929)995

2.知行合一、纯粹经验与人的世界1000

第十章无我之我与公理的解构1011

第一节章太炎的个体、自性及其对“公理”的批判1011

第一节章太炎的个体、自性及其对“公理”的批判1011

1.个体概念为什么是临时性的和没有内在深度的?1011

第十章无我之我与公理的解构1011

2.认同问题为什么被理解为一种道德的取向?1014

3.个人观念的反道德方式及其对确定价值的追寻1017

1.现代性的态度:把个体纳入群体进化的时间目的论之中1021

第二节临时性的个体观念及其对“公理”的解构——反现代性的个体概念为什么又以普遍性为归宿?1021

第二节临时性的个体观念及其对“公理”的解构——反现代性的个体概念为什么又以普遍性为归宿?1021

2.反现代性的态度:拒绝将个体与1027

群体进化的历史目的论相联系1027

3.否定性的自由:个体观念的内涵与1031

对“公理”世界观的批判1031

4.自然法则与人道原则1037

5.无我的个体不能成为道德的起源1040

6.阿赖耶识、无我之我与重归普遍性1043

第三节民族—国家与章太炎政治思想中的个体观念——在个体/国家的二元论式中为什么省略了社会?1047

1.个体概念为什么是反国家的和无政府的?1047

第三节民族—国家与章太炎政治思想中的个体观念——在个体/国家的二元论式中为什么省略了社会?1047

如何理解个体/民族的关系?1051

2.在个体/国家二元对立的论述模式中,1051

3.个体/国家的论述模式与晚清国家主义1057

4.在个体/国家的二元论述模式中,1061

为什么省略了社会范畴?1061

5.“群”之否定(1):从个体角度批判代议制与平等问题1064

6.“群”之否定(2):对商的否定涉及由谁来分享国家权力1067

7.“群”之否定(3):学会、政党与国家权力扩张1069

8.“群”之否定(4):个人、民族主义及其1070

对士绅—村社共同体的否定1070

9.“个体为真,团体为幻”的多重政治内涵1075

第四节个体观念、建立宗教论与“齐物论”世界观对人类中心主义的扬弃——在无神的现代语境中,什么是道德的起源?1078

1.无神论与以重建道德为目的的宗教实用主义1078

——在无神的现代语境中,什么是道德的起源?1078

世界观对人类中心主义的扬弃1078

第四节个体观念、建立宗教论与“齐物论”1078

2.依自不依他与佛教三性说1084

3.宗教本体论与个体的意义1090

4.齐物论的自在平等:体非形器、理绝名言、涤除名相1093

5.个体/本体的修辞方式与自然之公1100

◎下卷1105

第二部1105

科学话语共同体1105

第十一章话语的共同体与科学的分类谱系1107

第一节“两种文化”与科学话语共同体1107

第二节中国科学社的早期活动与科学家的政治1125

第三节世界主义与民族—国家:1134

科学话语与“国语”的创制1134

第四节胡明复与实证主义科学观1145

第五节作为“公理”的科学及其社会展开1169

第六节现代世界观与自然一元论的知识分类1200

第十二章作为科学话语共同体的新文化运动1206

第一节“五四”启蒙运动的“态度的同一性”1206

第二节作为价值领域的科学领域1208

第三节作为科学领域的人文领域1225

第四节作为反理学的“新理学”1247

第十三章东西文化论战与知识/道德二元论的起源1280

第一节文化现代性的分化1280

第二节东西文化论战的两种叙事模式1289

第三节东/西二元论及其变体1292

第四节新旧调和论的产生与时间叙事1296

第五节总体历史叙事中的东/西二元论及其消解1309

第六节总体历史中的“东西文化及其哲学”1314

第七节从文化观的转变到主体性转向1327

第十四章知识的分化、教育改制与心性之学1330

第一节知识问题中被遮蔽的文化1330

第二节张君劢与知识分化中的主体性问题1343

第三节知识谱系的分化与社会文化的“合理化”设计1370

第一节作为普遍理性的科学与现代社会1395

第十五章总论:公理世界现及其自我瓦解1395

第二节科学世界观的蜕化1403

第三节现代性问题与晚清思想的意义1410

第四节作为思想史命题的“科学主义”及其限度1424

第五节哈耶克的科学主义概念1438

第六节作为社会关系的科学1454

第七节技术统治与启蒙意识形态1486

附录一1493

地方形式、方言土语与抗日战争时期“民族形式”的论争1493

第一节作为“民族形式”的“中国作风”与“中国气派”——共产主义运动中的民族主义政治与文学问题1495

第二节“地方形式”概念的提出及其背景1499

——战争对乡村与都市关系的重构1499

第三节“地方性”与“全国性”问题1503

第四节方言问题与现代语言运动1507

第五节“五四”白话文运动的否定之否定1526

附录二1531

亚洲想像的谱系1531

第一节“新亚洲想像”的背景条件1531

第二节亚洲的衍生性:帝国与国家、农耕与市场1539

第三节亚洲概念与民族运动的两种形式1552

第四节民主革命的逻辑与“大亚洲主义”1565

第五节多个历史世界中的亚洲与东亚文明圈1574

第六节互动的历史世界中的亚洲1592

第七节一个“世界历史”问题:亚洲、帝国、民族国家1603

参考文献1609

人名索引1666

热门推荐

- 2850005.html

- 1792012.html

- 2326391.html

- 3341898.html

- 1447297.html

- 2999538.html

- 2418911.html

- 229527.html

- 1484317.html

- 3230070.html

- http://www.ickdjs.cc/book_1879310.html

- http://www.ickdjs.cc/book_2559468.html

- http://www.ickdjs.cc/book_257944.html

- http://www.ickdjs.cc/book_2149473.html

- http://www.ickdjs.cc/book_2110374.html

- http://www.ickdjs.cc/book_1712372.html

- http://www.ickdjs.cc/book_2119207.html

- http://www.ickdjs.cc/book_3208233.html

- http://www.ickdjs.cc/book_3875086.html

- http://www.ickdjs.cc/book_3007131.html